আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

-

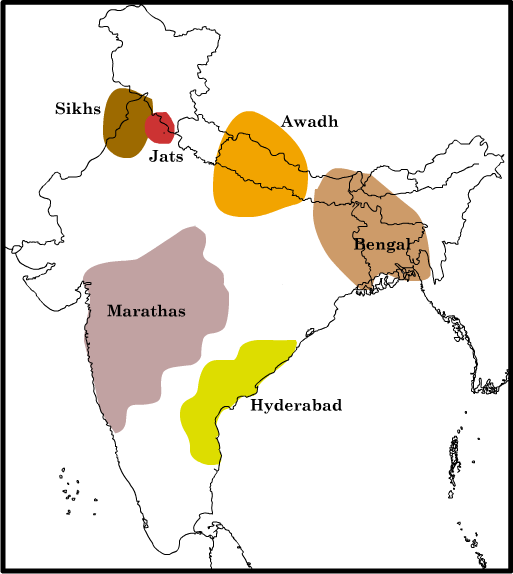

1707 সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত করে । আঞ্চলিক শক্তির উত্থান মূলত মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণে।

-

আওরঙ্গজেবের শাসনামলে আঞ্চলিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং অধিপতিরা ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং তার মৃত্যুর পরের ঘটনাবলী তাদের স্বাধীনতার দাবি করার সুযোগ দিয়েছিল।

-

18 শতকে গোলাপ যে আঞ্চলিক রাজ্যগুলি বিস্তৃতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে

-

উত্তরসূরি রাজ্য – কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পতনের কারণে মুঘল প্রদেশের গভর্নরদের দ্বারা স্বাধীনতার দাবির কারণে উদ্ভূত রাজ্যগুলি- এবং

-

বিদ্রোহী রাজ্য – মুঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরদার, জমিদার এবং কৃষকদের বিদ্রোহের কারণে উদ্ভূত রাজ্য।

-

উত্তরসূরি রাষ্ট্র

অবধ

-

আওধ মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বারোটি মূল সুবাহের একটি (শীর্ষ-স্তরের সাম্রাজ্যিক প্রদেশ) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এটি একটি বংশগত উপনদী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল ।

-

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী একটি উর্বর সমভূমি হওয়ায় অবধ ভারতের শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল । এটি গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এটি একটি ধনী ও সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল। ফৈজাবাদ ছিল আওধের রাজধানী এবং এতে পাঁচটি সরকার ছিল যেমন আওধ, লখনউ, বাহরাইচ, খয়রাবাদ এবং গোরখপুর।

-

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল শক্তির পতন ঘটলে পরবর্তী সম্রাটরা তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং সামন্ত প্রভুরা তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। আওধ আরও শক্তিশালী এবং আরও স্বাধীন হয়ে উঠল। এর রাজধানী ছিল ফৈজাবাদ। আওধের প্রথম নবাব সাদাত খান প্রাচীন অযোধ্যা শহরের উপকণ্ঠে ফৈজাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

সাদাত আলী খান

-

সাদাত আলী খান প্রথমকে 1722 থেকে 1739 সাল পর্যন্ত আওধ প্রদেশে মুঘলদের প্রথম সুবেদার নবাব (গভর্নর) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল । খুরাসানের একজন ধনী বণিকের ছেলে, 25 বছর বয়সে, তিনি তার পিতা মুহাম্মদ নাসিরের সাথে গিয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অভিযানে অংশ নেন ।

-

মুঘল সম্রাটের অবদানের জন্য তিনি খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি নাদির শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে ছিলেন । সাদাত খান যুদ্ধের সময় বন্দী হন এবং 1739 সালের 19 মার্চ নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লির গণহত্যায় মারা যান।

-

আওধের রাজধানী ফৈজাবাদ, 1730 সালে সাদাত আলী খান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তিনি অবধের নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

-

তার স্থলাভিষিক্ত হন নবাব সফদরজং এবং নবাব সুজা-উদ্দৌলা যারা আওধ অঞ্চলে ক্ষমতা আরও সুসংহত করেন।

প্রভাবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

-

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর, অবধের নবাবরা গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।

-

সাদাত খানের স্থলাভিষিক্ত সফদরজং একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আওধের নিয়ন্ত্রণ রাখতেই কার্যকর ছিলেন না, দুর্বল মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহকে মূল্যবান সহায়তাও করেছিলেন।

-

মুঘল সম্রাট সফদরজংকে কাশ্মীরের গভর্নর পদ দিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে দিল্লির দরবারে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। মুহাম্মদ শাহের পরবর্তী সময়ে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যে প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। 1748 সালে আহমদ শাহ বাহাদুর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলে সফদর জংকে হিন্দুস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর উপাধি দেওয়া হয় ।

-

সফদরজংয়ের পুত্র সুজা-উদ-দৌলাও একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। দ্বিতীয় শাহ আলম তাকে গ্র্যান্ড ওয়াজির হিসেবে মনোনীত করেন । সুজা-উদ-দৌলা, তৃতীয় নবাব, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাংলার মীর কাসিমের সাথে মিত্রতা করেছিলেন, 1764 সালে বক্সারের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হেরে যান । এর ফলে আওধ অঞ্চলে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক প্রভাবের সূচনা হয়।

-

এই অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে, ব্রিটিশরা সর্বদা এই অঞ্চলে একটি আধিপত্য বজায় রেখেছিল। 1801 সালে দ্বিতীয় সাদাত খানকে নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর, তারা তাকে আওধের অর্ধেক তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেয় । এমনকি 1857 সালে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের সময়ও, আওধ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঞ্চল ছিল।

ধর্ম

-

আওধের নবাবরা নিশাপুরের পারস্য শিয়া মুসলিম রাজবংশের অন্তর্গত। তারা বিদ্যমান ফার্সি সাহিত্যকে দিল্লি থেকে আওধে স্থানান্তরিত করতে উত্সাহিত করেছিল। সেই সময়কালে আওধ ইরান থেকে পণ্ডিত, কবি, আইনবিদ, স্থপতি এবং চিত্রশিল্পীদের একটি অবিচল ধারার সাক্ষী ছিল। পূর্ববর্তী মহান মুঘল শাসকদের মতো আওধের নবাব তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকাংশে সহনশীল ছিলেন।

-

আওধ রয়্যাল হাউসের প্রতিষ্ঠাতা সাদাত খানের সেবায় অনেক হিন্দু ছিল যারা সময়ে সময়ে তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করেছিল।

-

সুজা-উদ-দৌলা, তৃতীয় নবাব, হিন্দুদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় উৎসবের সার্বজনীন উদযাপনের উপর অযাচিত বিধিনিষেধ আরোপ করেননি । অযোধ্যায় আসা অনেক হিন্দু সাধুকে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণের জন্য জমি দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান একে অপরের উৎসব পালন করত এবং হিন্দুদের উপর কোনো বাধা ছিল না।

অর্থনীতি

-

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, আওধ ছিল গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের উর্বর ভূমির অঞ্চল। তাই নবাবদের শাসনামলে অর্থনীতি প্রধানত কৃষিপ্রধান ছিল। ঐতিহ্যবাহী ফসল ছিল আখ, গম ও ধান। সুনিয়ন্ত্রিত সরবরাহ চেইনের উপস্থিতির কারণে, কৃষকরা সাধারণত নবাবদের অধীনে সমৃদ্ধ ছিল।

-

এটি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক যে আওধ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ। এই সময়কালে দিল্লি, আগ্রা, বুরহানপুর ইত্যাদির মতো ঐতিহ্যবাহী শহুরে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির পতনও দেখা যায় । লখনউ, ফৈজাবাদ ইত্যাদিতে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় ।

-

অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্য নবাবগণ বিভিন্ন জনসাধারণের কাজও পরিচালনা করেন যাতে শ্রমিকদের রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদান করা হয়। এরকম একটি উদ্যোগ লখনউতে রাজকীয় বড় ইমামবাড়া নির্মাণের দিকে পরিচালিত করেছিল । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আওধের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার পর, এর সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং এর ফলে কানপুর এবং লখনউয়ের মতো শিল্প শহরগুলির পতন ঘটে।

সমাজ

-

আওধের নবাবদের সময়ে সমাজটি মূলত ঐতিহ্যগত প্রকৃতির ছিল । লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ, জৌনপুর ইত্যাদি শহরগুলি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংশ্লেষণের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে যা সাধারণত গঙ্গা-জামুনি তেহজীব নামেও পরিচিত ।

-

প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলি সাধারণত ব্রাহ্মণদের দখলে থাকায় বর্ণপ্রথা তখনও অত্যন্ত প্রচলিত ছিল । ব্রিটিশ প্রভাবের উত্থান এবং বণিক বাণিজ্যের বিকাশের সাথে সাথে ব্যবসায়ী শ্রেণীও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

-

জগৎ শেঠ ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যারা হুন্ডির ব্যবসা করতেন – এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর এক ধরনের আলোচনাযোগ্য যন্ত্র।

-

শিক্ষা তখনও সুবিধাভোগী কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ থেকে পরদা প্রথা গ্রহণের কারণে সমাজে নারীদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে ।

সাহিত্য

-

আওধের নবাবগণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও কবি তাদের দরবারের অংশ ছিলেন। এই সময়কালে সাহিত্যের ইন্দো-পার্সিয়ান ধারার বিকাশ ঘটেছিল । উর্দুও তখন সাহিত্যের জনপ্রিয় ভাষা ছিল।

-

নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ সাহিত্যের মহান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন । প্রখ্যাত উর্দু কবি ‘গালিব’ ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারে। তিনি ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ‘বারক’, ‘আহমদ মির্জা সাবির’, ‘মুফতি মুন্সি’ এবং ‘আমির আহমদ আমির’, যিনি ওয়াজিদ আলী শাহের নির্দেশে বই লিখেছেন।

-

ওয়াজিদ আলী শাহ নিজে একজন দক্ষ লেখক ছিলেন এবং ‘আখতার’ ছদ্মনামে লিখতেন। তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট কবি হিসাবে বিবেচিত হন। ফার্সি ও উর্দুতে ভালো দখল থাকার কারণে ওয়াজিদ আলী শাহ আওয়াধি ভাষার জনপ্রিয় উপভাষায়ও লিখতেন । হুজন-ই-আখতারকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয় , যা আত্মজীবনীমূলক প্রকৃতির এবং এতে প্রায় 1276টি দম্পতি রয়েছে।

শিল্প এবং স্থাপত্য

-

শিল্প:

-

নবাবদের শাসনামলে আওধ চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টসের বিকাশে গৌরবময় উচ্চতায় পৌঁছেছিল ।

-

সেই যুগের চিত্রকর্ম এবং সঙ্গীত বিশ্বের সেরা বলে পরিচিত ছিল। আওধের চিত্রগুলি প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশকে উপস্থাপন করার একটি ভিন্ন উপায় প্রদান করেছে যা প্রচলিত মুঘল শৈলী বা দৃষ্টিকোণ শিল্পের ইউরোপীয় শৈলী থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা ছিল। আওধের চিত্রগুলি ছিল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্পের ফর্ম যেখানে সমৃদ্ধ বিশদ, প্রতীকবাদ, টেম্পেরার রঙের ব্যবহার এবং জটিল অঙ্কনকে উচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

-

আওধে নবাবদের শাসনের বর্ণিল দশকের সময়, লখনউ সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা এবং কবিতার অন্যতম বিখ্যাত কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

-

ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে সঙ্গীত বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে যার ফলে আজকের হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়কালে খেয়াল এবং ঠুমরির মতো আধুনিক সঙ্গীতের অনেক রূপের জন্মও হয়েছিল । এটিও ঘরানার প্রতিষ্ঠার সময় ছিল , যেখানে অভিজাত শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরিবারের মধ্যে তাদের সরাসরি বংশধরদের কাছে প্রেরণ করতে শুরু করেছিলেন।

-

-

স্থাপত্য:

-

প্রাথমিক যুগে, আওধের স্থাপত্য মুঘল স্থাপত্যের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

-

1765 সালে সুজা-উদ-দৌলা ফৈজাবাদে একটি চক (সেন্ট্রাল মার্কেট প্লেস) নির্মাণ করেন , যা মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল চৌকির কথা মনে করিয়ে দেয়। চকটির বৈশিষ্ট্য ছিল বিশাল মসজিদের প্রতিটি কোণায় ৩টি বাল্বযুক্ত গম্বুজ এবং মিনার।

-

ফৈজাবাদের সমাধিগুলিও মুঘল সমাধির আদলে তৈরি; বিশেষ করে সুজা উদ দৌলার সমাধি, আনুমানিক 1775 সালে নির্মিত । প্রায় চল্লিশ বছর পরে নির্মিত তাঁর স্ত্রী বাহু বেগমের সমাধিতেও উল্লেখযোগ্য মুঘল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সমাধিগুলি বাল্বস গম্বুজ বিশিষ্ট এবং চারবাগ শৈলীতে স্থাপিত যা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং প্রশংসনীয় মুঘল স্থাপত্য বিন্যাস।

-

লখনউতে পরবর্তী নবাবদের দ্বারা বিকশিত স্থাপত্যকে সাধারণত দুটি বিস্তৃত বিভাগে রাখা হয় ।

-

প্রথমটি হল নবাবদের নিজস্ব বাসস্থান বা জনসাধারণের কাজের জন্য নির্মিত কাঠামো এবং যা প্রায়শই যথেষ্ট ইউরোপীয় প্রভাব প্রতিফলিত করে ,

-

অন্য বিভাগটি ছিল ধর্মীয় কাঠামো যা সাধারণত পূর্ববর্তী ইন্দো-ইসলামিক ঐতিহ্যের স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল ।

-

-

এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে একাধিক প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল । আসাফ-উদ-দৌলার মাচ্চি ভবন আনুমানিক 1774 সালে নির্মিত হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক কায়সার বাগটি প্রায় 1848 সালের দিকে ওয়াজিদ আলী শাহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল । 1784 সালে, নবাব আসাফ-উদ-দৌলা একটি বিশাল ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন , যেটি মহরম উদযাপনের সময় ব্যবহৃত একটি হল ছিল এবং মূলত এই অনুষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত চলমান মাজার (তাজিয়া) সংরক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

-

বাংলা

-

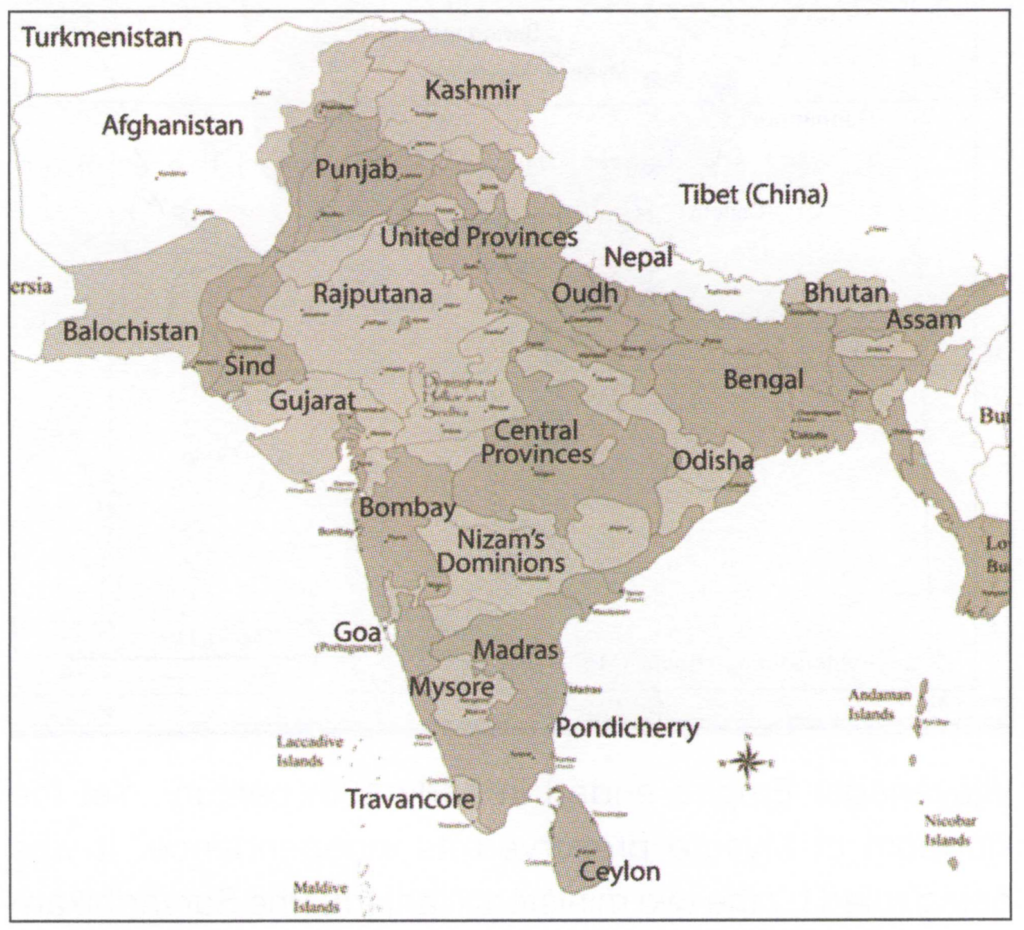

তৎকালীন বঙ্গীয় অঞ্চল, যার মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল , এটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রদেশ। প্রদেশের সুবেদাররা নবাব নামে পরিচিত ছিল এবং নিজামত বা প্রদেশের শাসনের জন্য দায়ী ছিল। যদিও, নামমাত্রভাবে তারা মুঘলদের অধীনে ছিল এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল, বাস্তবে 18 শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বল হওয়ার পর তারাই প্রদেশের প্রকৃত শাসক ছিল ।

-

নবাবদের শাসন 1757 সাল পর্যন্ত মসৃণভাবে চলে, যখন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হন। বাংলাই প্রথম প্রদেশ যেখানে ব্রিটিশ প্রভাব ছিল। প্রথমে তারা দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং তারপর 1780 সাল থেকে বাংলা কোম্পানির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুর্শিদকুলী খান

-

মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব, যিনি 1717 থেকে 1727 সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন । মুর্শিদকুলি খান, যিনি জন্মসূত্রে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন বুরহানপুরের বাসিন্দা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মোহাম্মদ হাদি নামে পরিচিত হন।

-

পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে “মুর্শিদকুলি খান” উপাধি দেন। 1698 সালে, মুঘল সম্রাট তাকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান করেন । সেখানে তাঁর দ্বারা অর্জিত সাফল্যের ফলে তিনি 1700 সালে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার এবং বাংলার দেওয়ান পদে উন্নীত হন । 1703 সালে , তাকে উড়িষ্যার সুবেদার করা হয় এবং 1704 সালে তিনি বিহারের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন ।

-

1717 সালে , তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন , মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী পদ। তিনি তার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন , যা মুঘল সম্রাট ফারুখ সিয়ার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ।

-

তিনি আলাউদ্দিন জাফর খান বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করেন এবং বাংলা কার্যত একটি অর্ধস্বাধীন প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। যদিও, প্রকৃতিতে অনেকাংশে স্বাধীন, তিনি মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করেননি। তিনি দিল্লিতে রাজস্ব মওকুফের অনুশীলন অব্যাহত রাখেন।

আলীবর্দী খান

-

আলীবর্দী খান ১৭৪০-১৭৫৬ সময়কালে বাংলার নবাব হিসেবে শাসন করেন । তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বর্ধমানের যুদ্ধে বিজয়ী মুঘল যুগের কয়েকজন নেতার একজন হিসেবে বিখ্যাত । তার জন্ম নাম ছিল মির্জা মুহাম্মদ আলী এবং তার পিতা ছিলেন একজন আরব, যিনি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন ।

-

আজম শাহের মৃত্যুর পর মির্জা মোহাম্মদ আলীর পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে। তিনি উড়িষ্যার সুবেদার সুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের অধীনে চাকরি খুঁজে পান । সুজা-উদ-দীন বাংলার নবাব পদে উন্নীত হওয়ার ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও প্রসারিত হয়।

-

1728 সালে, সুজা-উদ-দীন মির্জা মুহাম্মদ আলীকে রাজমহলের ফৌজদার (জেনারেল) হিসেবে পদোন্নতি দেন এবং 1740 সালে তাকে আলীবর্দী খান উপাধি দেন । গিরিয়ার যুদ্ধে , তিনি সুজা উদ্দীনের উত্তরাধিকারীকে পরাজিত ও হত্যা করেন, সরফরাজ খান বাংলা ও বিহারের নিয়ন্ত্রণ নেন । ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই, আলীবর্দী খান মুঘল সম্রাট আহমদ শাহ বাহাদুর কর্তৃক এটিকে বৈধতা দেন এবং মুর্শিদকুলী খানের নীতি পুনরায় চালু করেন।

-

1747 সালে, রাঘোজির নেতৃত্বে মারাঠারা আলীবর্দী খানের অঞ্চল আক্রমণ করে। আলীবর্দী খান এবং মুঘল সেনাবাহিনী বর্ধমানের যুদ্ধে মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল যেখানে মারাঠা বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। এটি ছিল বাংলার নবাবদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। আলীবর্দী খান 16 বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং বেশিরভাগ সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শেষ দিনগুলিতে, তিনি বাংলার পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

সিরাজ-উদ-দৌলা

-

সিরাজ-উদ-দৌলা 1756-1757 সময়ের জন্য বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন । তার রাজত্বের সমাপ্তির ফলে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনা হয় যা পরবর্তীতে প্রায় সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

-

তিনি আলীবর্দী খানের কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র ছিলেন । যেহেতু, তার জন্মের পর আলীবর্দী খান তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও উচ্চতায় যুক্ত করেছিলেন, তাই সিরাজ-উদ-দৌলাকে আলীবর্দী খানের উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। অতএব, তাকে ভবিষ্যতের নবাবের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তিনি 1746 সালে বর্ধমানের যুদ্ধের সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে তার সামরিক উদ্যোগে আলীবর্দী খানের সাথেও ছিলেন।

-

সিরাজ-উদ-দৌলা 1756 সালে বাংলার নবাব হিসেবে আলীবর্দী খানের স্থলাভিষিক্ত হন । বাংলায় বৃটিশদের উপস্থিতি সম্পর্কে তার সংযম ছিল।

-

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভের কিছু কারণ যেখানে:

-

তিনি শঙ্কিত ছিলেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার নিজের আদালতের সদস্যদের দ্বারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল।

-

কোম্পানিটি নবাবকে না জানিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের চারপাশে দুর্গ শক্তিশালী করেছিল।

-

কোম্পানিটি দস্তক আকারে মুঘল শাসকদের দ্বারা প্রদত্ত বাণিজ্য সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার করেছিল। এতে সরকারের জন্য শুল্কের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

-

কোম্পানিটি তার কিছু কর্মকর্তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, যারা সরকারি তহবিলের অপব্যবহার করে পালিয়ে গিয়েছিল।

-

-

সিরাজ-উদ-দৌলা যখন জানতে পারলেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক প্রস্তুতি বাড়াতে শুরু করেছে , তখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং অবিলম্বে এটি বন্ধ করতে বলেন। কোম্পানি তার নির্দেশ উপেক্ষা করায়, সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে কোনো উপায় ছিল না এবং তিনি তাদের কাছ থেকে 1756 সালে কলকাতা দখল করেন । এই অপারেশন চলাকালীন, অভিযোগ করা হয় যে তার নির্দেশে 146 জন ব্রিটিশ প্রজাকে জোর করে 20 বাই 20 ফুটের একটি চেম্বারে আটকে রাখা হয়েছিল, যা কলকাতার কুখ্যাত ব্ল্যাক হোল ঘটনা হিসাবেও পরিচিত। মাত্র 23 জন মানুষ এই ধরনের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাতারাতি অগ্নিপরীক্ষা থেকে বেঁচে গেছেন বলে জানা গেছে।

পলাশীর যুদ্ধ

-

পলাশীর যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের পথ প্রশস্ত করেছিল ।

-

1756 সালে সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা দখল করার পরে এবং ব্ল্যাক হোলের ঘটনা ঘটলে, ব্রিটিশরা দুর্গটি পুনরুদ্ধার এবং আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে স্যার রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে চেন্নাই থেকে নতুন সৈন্য পাঠিয়ে প্রতিশোধ নেয়। নবাবের সেনাবাহিনী পাতলা ছিল কারণ তাদের অধিকাংশই আহমদ শাহ আবদালীর হুমকি মোকাবেলায় উত্তরে মোতায়েন করা হয়েছিল।

-

তদুপরি, এটির নেতৃত্বে ছিলেন মীর জাফর, যিনি নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং স্কোর মিটমাট করার সুযোগ খুঁজছিলেন। মীরজাফর এবং নবাবের পক্ষের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় ১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে ।

-

সিরাজ-উদ-দৌলা রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে যান, কিন্তু শীঘ্রই তাকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এটি বাংলায় স্বাধীন নবাবদের রাজত্বের অবসান ঘটায় এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা করে।

প্রভাবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

-

মুর্শিদকুলি খান মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের একজন হয়ে ওঠেন। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কারণে রাজকীয় কোষাগার যখন দেউলিয়া হওয়ার পথে, তখন তিনি তার দক্ষ রাজস্ব প্রশাসনের মাধ্যমে রাজকোষে 1 লাখ রুপি প্রদান করেন। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের জন্য তিনি সম্রাটের অনুমোদন লাভে সফল হন।

-

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সাথে, মুর্শিদকুলি খান বাংলায় তার একক এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে সুসংহত করেন এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য শাসক হয়ে ওঠেন। আলীবর্দী খান ও সিরাজ-উদ-দৌলার শাসনামলে বাংলার নবাবদের রাজনৈতিক প্রভাব তুঙ্গে ছিল।

ধর্ম

-

যদিও, ইসলাম প্রধান ধর্ম ছিল , তবুও বাংলার নবাবরা হিন্দুধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনেকাংশে সহনশীল ছিলেন। উত্তরসূরি নবাবদের অধীনে, বাঙালি হিন্দুরা তাদের প্রতিভা এবং ফারসি ভাষায় দক্ষতার কারণে সুবাহদারের অধীনে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদ এবং ফৌজদারদের অধীনে অনেক সামরিক পদ দখল করতে আসে। পরবর্তী নবাবদের অধীনে অনেক হিন্দু চ্যান্সেলর বা রাজকোষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আর্থ-সামাজিক কাঠামো

-

বাংলার নবাবদের সময়ে সমাজে স্বতন্ত্র বিভাজন ছিল। Ryots বা কৃষকরা পিরামিডের নীচের অংশ দখল করেছিল এবং প্রায়শই তাদের বড় কর এবং রাজস্ব দিতে হয়।

-

ব্যবসায়ী শ্রেণী বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং জগৎ শেঠ ও আমির চাঁদের মতো কিছু বণিক তাদের নিজস্বভাবে বড় মাপের ব্যাংকারদের মতো ছিল।

-

পরবর্তীতে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও মুঘল সম্রাটের সাথে যোগাযোগ করে এবং বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি রাজকীয় ফরমান লাভ করে। তারা মুঘল রাজা ফারুখ সিয়ারকে দস্তক জারি করতে প্ররোচিত করেছিল যা তাদের বাংলা অঞ্চলে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অধিকার দেয়।

-

ক্রমবর্ধমান পশ্চিমা প্রভাবে বাঙালি সমাজ শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নারীদের অবস্থা তাদের সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। তাদের পুরুষ সমকক্ষ হিসাবে শিক্ষার প্রায় সমান সুযোগ ছিল। এই আলোকিত ভারতীয় সমাজ এবং পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিউক্লিয়াস হয়ে ওঠে।

শিল্প এবং স্থাপত্য

-

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলার স্থাপত্যিক ভূ-প্রকৃতিতে তিনটি সক্রিয় গোষ্ঠীর আধিপত্য ছিল, যারা বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন ধরনের ভবনের জন্য দায়ী ছিল:

-

ধনাঢ্য হিন্দু ব্যাংকার, জমিদার এবং বণিকরা বড় আকারে চমৎকার পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

-

ব্রিটিশ প্রভাবের অধীনে আসা কলকাতার স্থাপত্যের একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি রয়েছে।

-

মুর্শিদাবাদের নবাবরা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে তাদের নিজস্ব স্থাপত্য নিদর্শন তৈরি করেছিলেন।

-

-

জামে মসজিদ ছিল নবাবের স্থাপত্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন, যা এখনও মুর্শিদাবাদের একটি বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ। এটি পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে একটি। পরে আলীবর্দী খানের সময়ে একটি মার্জিত ইমামবাড়াও নির্মিত হয়। নবাবের শাসনামলে নির্মিত বেশিরভাগ স্মৃতিস্তম্ভ ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির।

হায়দ্রাবাদ

-

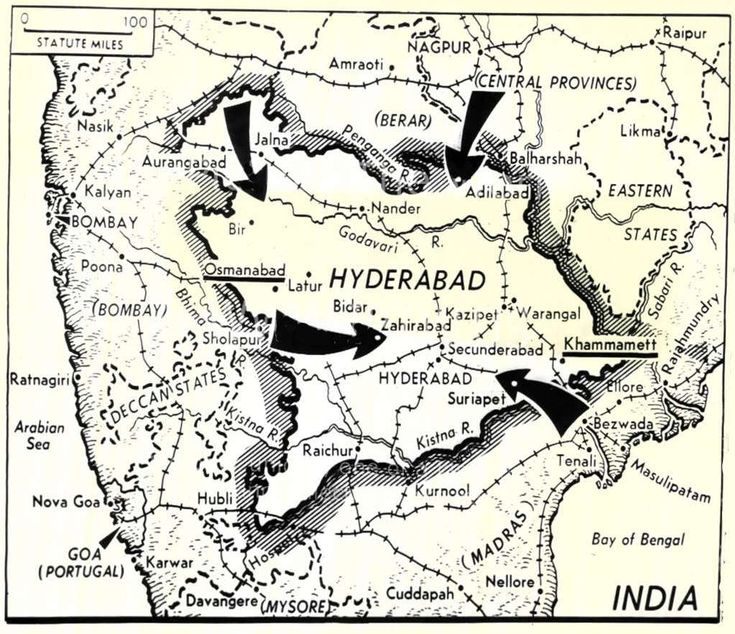

হায়দ্রাবাদ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম প্রদেশগুলির মধ্যে একটি এবং দাক্ষিণাত্যে একটি বিশিষ্ট অবস্থান দখল করেছিল।

-

আওরঙ্গজেবের সময়ে, এটি একটি সুভা হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং সুবাহদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর, এই সুবাদাররা একটি স্বাধীন আসাফ জাহি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যা 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

নিজাম-উল-মুলক

-

নিজাম-উল-মুলক, প্রায়ই নিজাম নামে সংক্ষিপ্ত করা হয়, হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সার্বভৌমদের উপাধি ছিল, আসফ জাহ রাজবংশের অন্তর্গত যারা 1724 সাল থেকে শাসন করেছিলেন ।

-

এটি মীর কামার-উদ্দীন সিদ্দিকী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি 1713 থেকে 1721 সাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় ছিলেন। 1724 সালে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের মুঘল নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মীর কামরুদ্দিন সিদ্দিকী হায়দ্রাবাদে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন । তিনি আসাফ জাহ-১ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আসাফ জাহি রাজবংশের সূচনা করেন।

-

নিজামরা দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং পালখেদ, ভোপাল, রাক্ষসভুবন এবং খর্দার মতো বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজয়ের পর মারাঠাদের চৌথ দিতে মেনে নেয়। 1805 সালে দ্বিতীয় অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয়ের পর, হায়দ্রাবাদের নিজাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুরক্ষায় আসে।

আসফ জাহ আই

-

তিনি পরবর্তী চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন । তিনি একজন জ্ঞানী এবং দক্ষ শাসক ছিলেন এবং তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মারাঠাদের হাত থেকে তার রাজ্য রক্ষা করেছিলেন এবং ইংরেজ, পর্তুগিজ এবং ফরাসিদের উপড়ে রাখতেও তিনি সফল ছিলেন।

-

তিনি অবাধ্য জমিদারদের দমন করেন এবং তাদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকা হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা দেখান এবং ফলস্বরূপ, হায়দ্রাবাদ একটি নতুন আঞ্চলিক অভিজাতদের উত্থান দেখেছিল যারা নিজামকে সমর্থন করেছিল।

-

নিজাম, আসাফ জাহ, হায়দ্রাবাদের মৃত্যুর পর একের পর এক সংকট শুরু হয় । পরবর্তী বছরগুলিতে, মারাঠা, মহীশূর এবং কর্নাটিকরা – সবাই হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে তাদের আঞ্চলিক স্কোর স্থির করেছিল। 1762 সালের পর পরিস্থিতির আবার উন্নতি হয় নিজাম আলী খানের আমলে, যিনি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ দখল করেন এবং 1803 পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনামলে তিনি হায়দ্রাবাদকে অনেক কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে তার প্রতিবেশীদের সাথে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করেন।

প্রভাবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

-

যদিও, হায়দ্রাবাদ একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, তার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল মূলত নামমাত্র। এর আগের বছরগুলিতে, মারাঠাদের বিজয়ের দ্বারা এর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল , যারা হায়দ্রাবাদ রাজ্য থেকে কর (চৌথ) আদায় করেছিল ।

-

তৃতীয় নিজামের সময় থেকে হায়দ্রাবাদ ব্রিটিশদের প্রভাবে আসে। নিজামরা অধিবাসীদের উপর কঠোর তত্ত্বাবধানে শাসন করতেন।

-

1857 সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নিজামরা তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করে মুকুটের প্রতি আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল। ব্রিটিশদের সাথে ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিজামদের সহযোগিতার পর তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পায়। রাজ্যের রাজ্যগুলির মধ্যে তার বর্ধিত মর্যাদার কারণে, হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম এমনকি ভারতীয় রাজ্যে যোগদানের আগে স্বাধীন থাকার চিন্তা করেছিলেন।

ধর্ম

-

ইসলাম ছিল হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রধর্ম , যদিও সামগ্রিকভাবে এটি প্রায় 13% জনসংখ্যা অনুসরণ করেছিল। নিজামরা মূলত হিন্দুদের প্রতি সহনশীল ছিল । এমনকি কিছু হিন্দু প্রশাসনে দিওয়ানের উচ্চ পদ লাভ করেন।

-

স্বাধীনতার সময়, শেষ নিজাম রাজাকারদের একটি মুসলিম মিলিশিয়া গঠন করেছিলেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ইসলামী সংখ্যালঘুদের আধিপত্য রক্ষা করা। 1948 সালে রাজাকাররা সন্ত্রাসের ব্যাপক রাজত্বে ব্যাপক সহিংসতা, হিন্দুদের হত্যা, নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ, বাড়িঘর ও ক্ষেত পুড়িয়ে দেয় এবং অমুসলিম সম্পত্তি লুট করে।

সাহিত্য

-

হায়দ্রাবাদে ছাপা শুরুর পর নিজামের শাসনামলে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। 1824 খ্রিস্টাব্দে, মাহ লাকা বাইয়ের লেখা গুলজার-ই-মহলাকা শিরোনামের উর্দু গজলগুলি হায়দ্রাবাদ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল ।

-

সপ্তম নিজামের শাসনামলে সাহিত্যকর্মে অনেক অগ্রগতি দেখা যায়। আদালত, প্রশাসন ও শিক্ষার ভাষা হিসেবে উর্দু চালু হয়।

-

অনেক আঞ্চলিক পণ্ডিত ও কবি (শিবলী নোমানি, দাগ দেহলভি, ফণী, জোশ প্রমুখ) হায়দ্রাবাদকে তাদের আবাসস্থল বানিয়েছিলেন, যা সাহিত্য ও কবিতার কাজে বৃদ্ধি এবং সংস্কার এনেছিল।

শিল্প এবং স্থাপত্য

-

কুতুবশাহী স্থাপত্যের উদাহরণ হল চারমিনার, মক্কা মসজিদ এবং চরকামন যা 15 শতকে নির্মিত হয়েছিল। এগুলি প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রানাইট এবং চুন মর্টার ব্যবহার করে বিশাল গ্রানাইট দেয়াল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ওসমান আলি খান, নিজাম সপ্তম,কে আধুনিক হায়দ্রাবাদের নির্মাতা বলা হয় ।

-

তার রাজত্বকালে নির্মিত ভবনগুলি চিত্তাকর্ষক এবং স্থাপত্যের একটি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতাল এবং হাইকোর্টের নকশা করা হয়েছে মধ্যযুগীয় এবং মুঘল স্থাপত্যের শৈলীতে ।

-

নিজাম ইউরোপীয় শৈলী প্রয়োগ করেছিলেন। ফলকনুমা এবং রাজা কোঠি প্রাসাদের মতো কিছু নির্মাণে ব্রিটিশ প্রভাব বিদ্যমান।

-

হায়দরাবাদে গোলকুন্ডা, চৌমহাল্লা প্রাসাদ ইত্যাদি সহ কুতুব শাহী এবং আসিফ জাহি আমলে নির্মিত অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে।

নতুন রাষ্ট্র

পাঞ্জাব

-

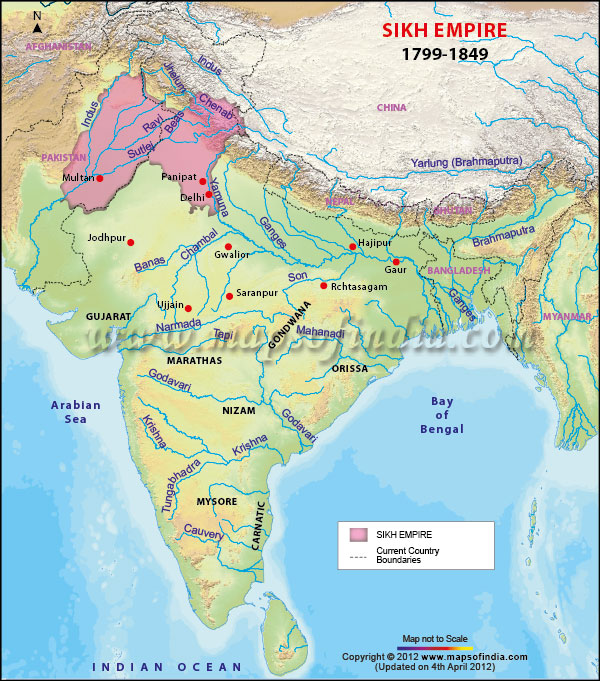

গুরু গোবিন্দ সিং খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠা করেন। 50 বছরের মধ্যে, শিখরা পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় ।

-

শিখ শক্তির উত্থান দিল্লিতে মুঘল শক্তির পতনের সাথে কাকতালীয় ছিল। এই সময়ের মধ্যে, অনেক শিখ সর্দার মিসল নামে পরিচিত জমির বড় অংশের মালিক হয়েছিলেন । এই মিশলের প্রধানদের বলা হত মিসলদার ।

-

পশ্চিমা হানাদারদের বারবার আক্রমণ পাঞ্জাবের জনগণ তাদের বেঁচে থাকার জন্য সামরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য দায়ী ছিল। মিসলদাররা সামরিক দিক থেকে খুবই শক্তিশালী ছিল । শক্তিশালী হলেও মিসলরা রাজনৈতিকভাবে সুসংহত হয়নি।

-

12টি মিসল ছিল যাদের আকার, শক্তি এবং গুরুত্বের মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল। মিসলদাররা প্রায়ই একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো । মহারাজা রঞ্জিত সিং এই শিখ মিসলকে একত্রিত করেন এবং শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে চলে।

মহারাজা রঞ্জিত সিং

প্রভাবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

-

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 19 শতকের শুরুতে শিখ সাম্রাজ্য একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল। ব্রিটিশ ক্রাউন মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে মুসলিম আক্রমণকারীদের সম্পর্কে সতর্ক ছিল। অতএব, শিখ সাম্রাজ্য একটি বাফার রাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

-

1806 সালে, রঞ্জিত সিং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেখানে তিনি সম্মত হন যে তার শিখ সাম্রাজ্য সুতলুজ নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত হবে না এবং কোম্পানি সম্মত হয়েছিল যে এটি শিখ অঞ্চলে সুতলজ নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করবে না। .

-

শিখ সাম্রাজ্য 1818 সালে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র বারি দোয়াব তার শাসনাধীনে চলে আসে। 1819 সালে, মহারাজা রঞ্জিত সিং আফগান শাসকদের পরাজিত করেন এবং শ্রীনগর ও কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেন, হিমালয়ের ওপারে উত্তরে এবং ঝিলাম উপত্যকায় তার শাসন প্রসারিত করেন।

-

রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর শিখ রাজ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা, যারা তাদের অঞ্চল সম্প্রসারণের সুযোগের সন্ধানে ছিল, তারা শিখ রাজ্য জয় করে (1839-40)।

ধর্ম

-

মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের রাজত্ব তার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার জন্য পরিচিত। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের পুরুষরা তার সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিল এবং তার সরকারে কর্তৃত্বের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

-

রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে শিখ সেনারা কখনোই শত্রুদের উপাসনালয় ধ্বংস করেনি । তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক শিখ গুরুদ্বার পুনরুদ্ধার ও নির্মাণ করেন, বিশেষ করে অমৃতসরের মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের স্বর্ণ মন্দির হিন্দু ধর্মকে সমান পৃষ্ঠপোষকতা দেয় এবং সুফি মসজিদ এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলিও পরিদর্শন করে। তার আদালতে ধর্মনিরপেক্ষ প্যাটার্নও প্রতিফলিত হয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ডোগরা হিন্দু, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন একজন মুসলিম, এবং তার অর্থমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তার সময়ে জোর করে ধর্মান্তরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

শিল্প এবং স্থাপত্য

-

মহারাজা রঞ্জিত সিং শিখ ধর্মের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি অমৃতসরের হরমন্দির সাহেবের সংস্কার করেন, এবং বর্তমান সজ্জাসংক্রান্ত গিল্ডিং এবং মার্বেল কাজের বেশিরভাগই মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়েছিল।

-

শিখ ধর্মের দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মরণে, তিনি শিখ ধর্মের দুটি সবচেয়ে পবিত্র মন্দির তৈরি করেছিলেন । এগুলি হল তখত শ্রী পাটনা সাহেব এবং নান্দেদের তখত শ্রী হুজুর সাহেব।

মারাঠারা

-

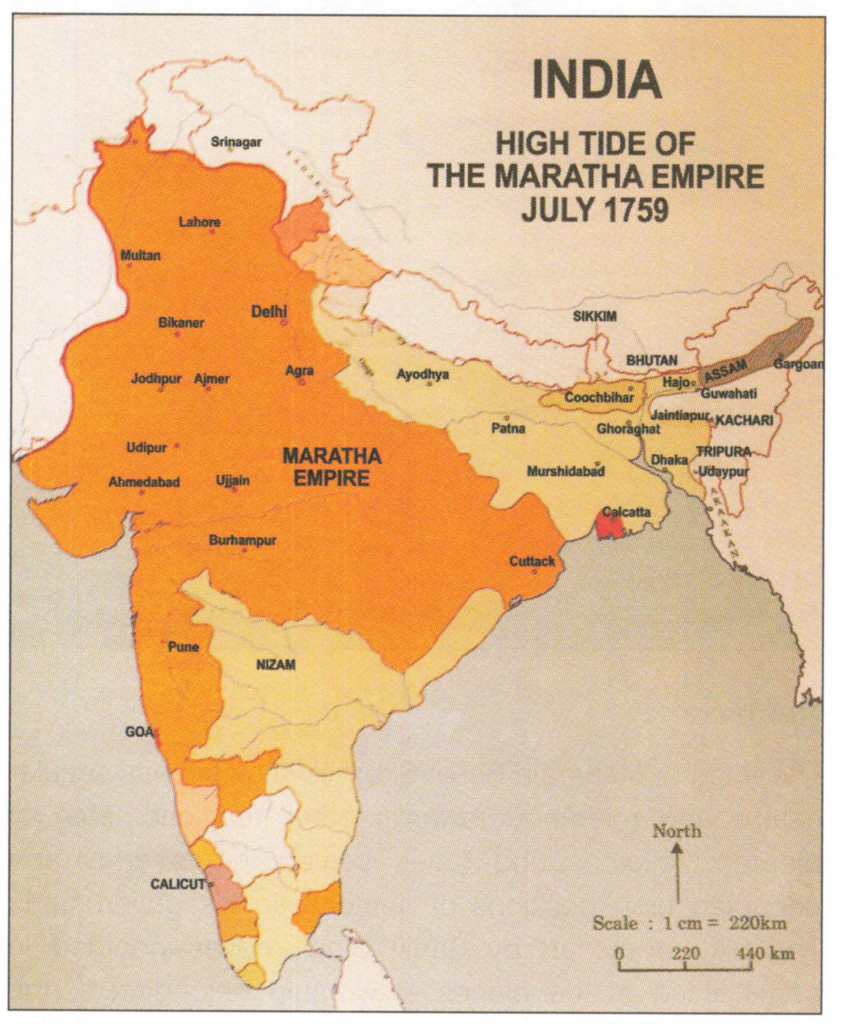

মারাঠা সাম্রাজ্য যা মারাঠা কনফেডারেসি নামেও পরিচিত ছিল একটি হিন্দু রাষ্ট্র যা প্রায় 1674 থেকে 1818 সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল । তার শীর্ষে, সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলি দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে ছিল।

-

মুঘলদের দুর্বল হওয়ার পর শিবাজি দ্বারা মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পেশওয়ারা, প্রধানমন্ত্রীদের একটি লাইন দ্বারা এর ক্ষমতা একত্রিত হয়েছিল । তারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সবচেয়ে বড় হুমকি উপস্থাপন করেছিল।

-

শাহু এবং পেশওয়া বাজি রাও প্রথমের নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা সাম্রাজ্য তার শীর্ষে ছিল। 1761 সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের ক্ষতির ফলে সাম্রাজ্যের আরও সম্প্রসারণের অবসান ঘটে এবং হ্রাস পায়। পেশোয়াদের ক্ষমতা অনেক বেশি।

শিবাজী

-

শিবাজি ভোঁসলে মারাঠা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একজন যোদ্ধা মারাঠা রাজা হিসেবে পালিত হয়। তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি তৈরিকারী বিজাপুরের পতনশীল আদিলশাহী সালতানাতের ছিটমহলগুলিকে গ্রেপ্তার করে মারাঠা অঞ্চল তৈরি করেছিলেন । 1674 সালে, মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ে তাকে তার রাজ্যের ছত্রপতি হিসাবে মুকুট দেওয়া হয়।

-

শিবাজি সুশৃঙ্খল সামরিক এবং সুগঠিত প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সাহায্যে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সামরিক কৌশলে উদ্ভাবনের পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিভিন্ন অপ্রচলিত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন যা ভূগোল, ভূখণ্ড, গতি এবং আশ্চর্যের মতো কৌশলগত কারণগুলির উপর আবদ্ধ ছিল যা প্রায়শই তার বৃহত্তর এবং আরও শক্তিশালী শত্রুদের পরাজিত করার জন্য গেরিলা যুদ্ধ নামে পরিচিত। তিনি ইসলামের অগ্রগতিও উল্টে দিয়েছিলেন এবং অনেক হিন্দু রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং আদালতের সম্মেলনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । তিনি তাঁর প্রশাসনে ফারসি ভাষার পরিবর্তে মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রচার করেন ।

-

শিবাজীর অধীনে মারাঠা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ফলে আওরঙ্গজেবের অধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ হয়। শিবাজি দাক্ষিণাত্যে মুঘল সেনাবাহিনীকে অনেক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তীতে পূর্ণদার চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবাজীকেও মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বন্দী করে রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

-

শিবাজি 1680 সালে মারা যান এবং এমন একটি রাজ্য রেখে যান যা মুঘলদের সাথে সর্বদা বিরোধে লিপ্ত ছিল । ২৭ বছর ধরে মারাঠা ও মুঘলদের মধ্যে অঞ্চলগুলি বারবার হাত বিনিময় করেছে। শেষ পর্যন্ত 1707 সালে মুঘলদের চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে।

পেশওয়া বালাজি বিশ্বনাথ

-

সম্ভাজির মর্মান্তিক মৃত্যুদণ্ডের পর, শিবাজীর নাতি সাহুজির মধ্যে মারাঠা রাজ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ হয়েছিল, যিনি মুঘলদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং রাজারামের বিধবা তারাবাই, যিনি সম্ভাজির স্থলাভিষিক্ত হন। বাজিরাও বিশ্বনাথ বড়ভাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাহুজির জন্য সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

-

তার সেবার জন্য তাকে যুবক মারাঠা সম্রাট কর্তৃক পেশওয়া হিসেবে নিযুক্ত করা হয় মারাঠা রাজ্যের উপর তার দখলকে সুসংহত করার জন্য যা গৃহযুদ্ধ এবং আওরঙ্গজেবের অধীনে মুঘলদের ক্রমাগত আক্রমণের অধীনে ছিল।

-

বালাজি বাজি রাও (1740-1761) বিভিন্ন দিকে সাম্রাজ্যকে আরও প্রসারিত করেছিলেন। তার অধীনে মারাঠা শক্তি তার উচ্চতায় পৌঁছেছিল। মারাঠারা শীঘ্রই দিল্লি পৌঁছে মুঘল সম্রাটকে তাদের সমর্থনের প্রস্তাব দেয়। পাঞ্জাব থেকে আহমদ শাহ আবদালীর এজেন্টকে বহিষ্কার করা আহমদ শাহ আবদালীর সাথে মারাঠাদের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে নিয়ে আসে। 1761 সালের জানুয়ারিতে পানিপথে দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয় । মারাঠারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

-

প্রায় 28,000 সৈন্য নিহত হয়। 1761 সালের জুন মাসে পেশোয়া মারা যান। পানিপথের যুদ্ধ মারাঠাদের ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়।

-

ব্রিটিশদের কাছে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মারাঠা পরাজয় ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের পথ পরিষ্কার করে। এটা উল্লেখ করা উচিত যে ভারতীয় শক্তিগুলি মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল কিন্তু তার জায়গায় নতুন কিছু তৈরি করার জন্য এটিকে একত্রিত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

-

সম্ভবত মারাঠারা একাই মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করার শক্তির অধিকারী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল এবং তারা ব্রিটিশ ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

প্রভাবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র

-

তার শীর্ষে, মারাঠা সাম্রাজ্য মধ্য ও উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের অঞ্চলগুলি দখল করে। তারা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে এবং তাদের পতনের পর; তারা মুঘল অঞ্চলে কর (চৌথ ও সরদেশমুখী) আরোপের কর্তৃত্ব পায় ।

-

তারা দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল । পরবর্তীকালে, তারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী বাধা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ২ য় অ্যাংলো-মারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে এবং তারপরে তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হ্রাস পায় ।

ধর্ম

-

মারাঠা রাজ্য ছিল কয়েক শতাব্দীর ইসলামী আধিপত্যের পর হিন্দু পুনরুত্থানের প্রতীক । প্রত্যাশিত হিসাবে, রাজ্যের প্রভাবশালী ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম, এবং বেশিরভাগ দাপ্তরিক কাজও হিন্দু ঐতিহ্যের সাথে পরিচালিত হয়েছিল।

-

মারাঠা রাজ্যে, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং ধর্মীয় বহুত্ববাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কারণ এগুলো ছিল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর মৌলিক বিশ্বাস। মারাঠা সাম্রাজ্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি বর্ণপ্রথা মেনে চলে না । এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাহ্মণরা (পুরোহিত শ্রেণী) ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা শ্রেণী) (মারাঠা) সম্রাটদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

-

ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি হিন্দু স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিল এবং মুঘল প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চাদপসরণ করেছিল।

শিল্প এবং স্থাপত্য

-

মুঘলদের সাথে তাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে, পূর্ববর্তী মারাঠা শাসকদের বিল্ডিং তৈরি বা শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বিনিয়োগ করার সময় বা সম্পদ ছিল না। মারাঠা শৈলীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, পরবর্তী ভবন যেমন দুর্গ, প্রাসাদ এবং মন্দির থেকে। ইট, কাঠ, মর্টার এবং পাথর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ছিল।

-

বলা যায় যে মারাঠা স্থাপত্যে মুঘলদের স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও করুণার অভাব ছিল। তবে তারা দুর্গ স্থাপত্যে পারদর্শী ছিল। প্রাসাদ এবং অন্যান্য বেসামরিক ভবন সাজানোর জন্য ব্যবহৃত কাঠের কাজটি জটিলভাবে করা হয়েছিল। মারাঠা শিল্প আরও বিকশিত হতে পারত এবং একটি স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করতে পারত কিন্তু অশান্ত সময়ের কারণে তা অর্জন করা যায়নি।

জাট রাজ্য

-

অন্যান্য উত্তরসূরি রাজ্যের মতো জাটরাও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাদের ক্ষমতা সুসংহত করেছিল । তারাই প্রথম অংশ যারা মুঘল সরকারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। জাটরা বেশিরভাগই ছিল কৃষক, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জমিদার ছিল। ভূমি রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনামলে জাটদের সংঘর্ষ হয়েছিল । যেহেতু দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম সমুদ্র বন্দরের রাজকীয় রাস্তাটি জাট এলাকার মধ্য দিয়ে গেছে, তাই মুঘল সরকার এই বিদ্রোহের প্রতি গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নিয়েছিল।

-

ধারাবাহিক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর, 1685 সালে রাজারামের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিদ্রোহ হয়। জাটদের সংগঠিত করে গেরিলা যুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল । পরিস্থিতি সামাল দিতে আওরঙ্গজেব একজন রাজপুত রাজাকে সমগ্র এলাকার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। এটি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

-

রাজারামের উত্তরসূরি, চুরামনের অধীনে, জাটরা দিল্লি শহরের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল এবং 1680 এর দশকে তারা দিল্লি এবং আগ্রার দুটি সাম্রাজ্যিক শহরগুলির মধ্যে প্রভাবশালী অঞ্চল ছিল। কয়েক বছর ধরে তারা আগ্রা শহরের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠে।

-

তারা ছিল সমৃদ্ধ কৃষিবিদ, এবং পানিপথ এবং বল্লভগড়ের মতো শহরগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুরজ মাই-এর অধীনে ভরতপুর রাজ্য একটি প্রভাবশালী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। 1739 সালে নাদির শাহ দিল্লি বরখাস্ত করার সময় এটি অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের আশ্রয় দেয়।

-

তার পুত্র জওয়াহির শাহ তার নিজস্ব 30,000 সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মারাঠা ও শিখ সৈন্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। ভরতপুর দুর্গ জাটদের দ্বারা মোটামুটি ঐতিহ্যবাহী শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। দীগে জাটরা আম্বার এবং আগ্রায় দেখা শৈলীর সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত বাগান প্রাসাদ তৈরি করেছিল।

স্বাধীন রাজ্য

-

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অনেক স্বাধীন রাজ্যের জন্ম দেয় । তাদের জন্ম হয় মুঘলদের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবির কারণে অথবা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে। মুঘলরা তাদের সামন্তদের ক্ষমতার বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে পারেনি। তারা ক্ষমতায় বেড়ে ওঠে এবং যখন তারা যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করে তখন তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের স্বাধীন রাজ্য গঠন করে।

-

মহীশূর, রাজপুত, মারাঠা, অবধ, কেরালা ইত্যাদির মতো অনেক বড় রাজ্য ছিল । বড় শাসক ছাড়াও অনেক ছোট আঞ্চলিক শক্তি যেমন জাট, কাশ্মীরের শাসক ইত্যাদি ছিল । এই শক্তিগুলি ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ছিল।

-

এই সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রধান সমস্যা ছিল এই সাম্রাজ্যগুলির একটিও একত্রিত হয়নি। তারা সবসময় একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করে তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছে । শুধু তাই নয় তারা বিদেশী শক্তির সাথে দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করেছিল। এটি দেশের উপনিবেশে পরিণত হওয়া আরও সহজ করেছে।

মহীশূর

-

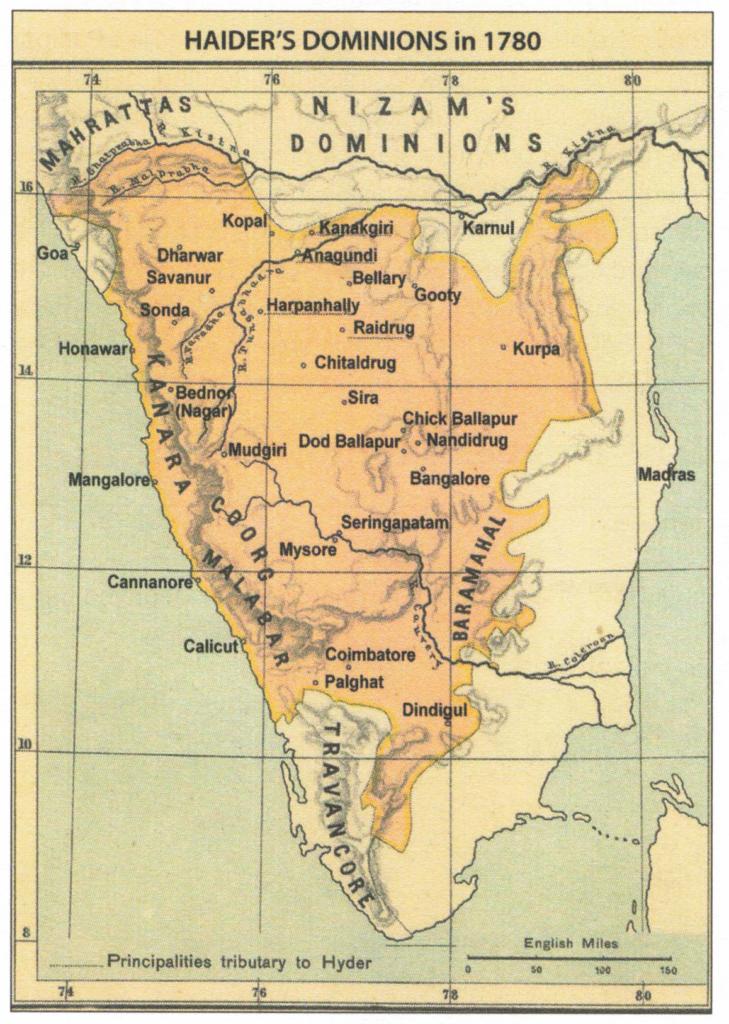

18 শতকের প্রথম দিকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। তবুও মহীশূর রাজ্য তার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল। এটি দুই মন্ত্রী নাঞ্জরাজ (সর্বাধিকার) এবং দেবরাজ (দুলওয়াই) দ্বারা শাসিত হয়েছিলরাজাদুই মন্ত্রীর হাতের পুতুল ।

-

নিজাম-উল-মুলক মহীশূরকে মুঘল অঞ্চল হিসেবে গণ্য করতেন এবং তার উত্তরসূরিরাও মহীশূরকে তাদের রাজ্যের একটি অংশ বলে মনে করতেন । মারাঠারা বারবার মহীশূর আক্রমণ করে।

-

অ্যাংলো-ফরাসি সংঘর্ষে মহীশূর নিজেকে জড়িত করে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক লাভ করতে ব্যর্থ হয়। নম্র বংশোদ্ভূত সামরিক অভিযাত্রী হায়দার আলীই মহীশূরকে শক্তিশালী করেছিলেন।

হায়দার আলী

-

তিনি 1721 সালে একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাঞ্জরাজের চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং 1755 সালে ডিন্ডিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত হন । তিনি অশিক্ষিত হলেও প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন মহান শক্তি এবং সাহসী সংকল্পের মানুষ ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী সেনাপতি এবং একজন বুদ্ধিমান কূটনীতিক ছিলেন।

-

হায়দার আলি শীঘ্রই বিরাজমান নৈরাজ্যের মধ্যে তার সুযোগ খুঁজে পান যা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মহীশূরকে জড়িত যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। সে তার পথে আসা সুযোগগুলি কাজে লাগাতে যথেষ্ট চতুর ছিল। এবং এভাবে তিনি ধীরে ধীরে মহীশূর সেনাবাহিনীতে বেড়ে ওঠেন।

প্রশাসন

-

হায়দার আলী নিরক্ষর হলেও তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। মহীশূর দুর্বল হলে তিনি দখল করেন। বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করছিল ।

-

মহীশূরও দক্ষ নেতৃত্বের সংকটের মুখে ছিল । রাজ্য বিভক্ত ছিল এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতিও ভাল চলছিল না। প্রতিবেশী মারাঠা এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। মহীশূর সঙ্কটে পড়েছিল। এর জন্য দরকার দক্ষ নেতৃত্ব। হায়দার আলী সমস্যাগুলো বুঝতে পেরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সামরিক সংস্কার

-

বাণিজ্যের জন্য আসা কোম্পানিগুলির মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি ভালভাবে অবগত ছিলেন। প্রতিবেশীদের হিসাব-নিকাশ নিয়েও চিন্তিত ছিলেন তিনি।

-

এইভাবে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি পশ্চিমা সামরিক প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এটি তার নিজের অধীনে থাকা সৈন্যদের জন্য প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি ফরাসি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় 1755 সালে ডিন্ডিগুলে একটি আধুনিক অস্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্ম

-

যদিও তিনি নিজে ইসলামের একজন কট্টর বিশ্বাসী ছিলেন , তবুও তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার চর্চা করতেন। তিনিও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি যে ধর্ম বা ধর্মেরই হোন না কেন, যারা সক্ষম ছিলেন তাদেরকে ক্রম উন্নীত করা হয়েছিল। এভাবে তিনি তার প্রশাসনে আরও অনেক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তার প্রথম দেওয়ান ছিলেন একজন হিন্দু ।

-

তিনি সমস্ত ধর্মকে সম্মান করতেন এবং মানুষকে তাদের বিশ্বাস অনুসরণ করার অনুমতি দিতেন। তিনি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মহীশূর প্রদেশের মন্দির নির্মাণ ও ধর্মীয় কার্যকলাপকে উৎসাহিত করেন। তার ছেলে টিপু সুলতানও এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকও আছেন যারা টিপু সুলতানের ধর্মীয় নীতি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

রাজনৈতিক কৌশল

-

ক্ষমতায় আসার:

-

1761 সালে , হায়দার আলী নাঞ্জরাজকে উৎখাত করেন এবং মহীশূর রাজ্যের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ।

-

তিনি বিদ্রোহী পোলিগারদের (জমিদার) উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করেন এবং বিডনুর, সুন্দা, সিরা, কানারা এবং মালাবার অঞ্চল জয় করেন।

-

-

ভাল আলোচক:

-

কিন্তু পেশওয়া মাধভাও আমি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন । হায়দার আলী ১৭৬৪ সালের মে মাসে রাতেহাল্লিতে পরাজিত হন। এরপর একটি চুক্তি হয়। হায়দার 28 লাখ টাকা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।

-

আবার 1766 সালে, পেশোয়া হায়দারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। এই দ্বন্দ্বে নিজাম আলীও পেশওয়ার সাথে যোগ দেন। কিন্তু এর পরেই নিজাম আলী ব্রিটিশদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। এর ফলে পেশওয়া একাই মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে বাধ্য হন। আবার বাধ্য হয়ে হায়দার আলী জমা দেন। হায়দার পেশোয়াকে 33 লাখ রুপি প্রদান করতে রাজি হন এবং সিরা, চিক বালাপুর এবং কোলার সহ তার বেশিরভাগ অঞ্চল ফিরে পান, কিন্তু মারাঠারা হোস্কোট এবং অন্যান্য কিছু জায়গা ধরে রাখে। নিজাম আলী হায়দারের সাথে চুক্তি করাই সঙ্গত মনে করলেন।

-

-

ইংরেজির সাথে গণনা পরিবর্তন করা:

-

শুরুতে, হায়দার ব্রিটিশ শক্তিকে তার প্রতি শত্রু হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে 1769 সালের মার্চ মাসে মাদ্রাজের উপর আকস্মিক আঘাত হানে। পরের মাসে ইংরেজরা পারস্পরিক বিজয় এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তি স্থাপন করে।

-

একজন বাস্তববাদী হিসাবে, হায়দার মনে করেছিলেন যে 1769 সালের প্রতিরক্ষামূলক জোট অবশ্যই তার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হতে হবে। এটি তাকে নিজাম (তার ঐতিহ্যবাহী শত্রু) এবং মারাঠাদের (বিপজ্জনক প্রতিবেশী) বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ব্রিটিশদের দ্বারা হতাশ হন। 1769-72 সালের মারাঠা আক্রমণের সময় ইংরেজরা তাকে কোন সাহায্য করেনি। যেমন তিনি একবার বলেছিলেন ‘ইংল্যান্ড একটি মহান জাতি ছিল এই অনুমান করে আমি আমার জীবনের বেশ কিছু বছর নষ্ট করেছি।’

-

-

প্রথম অ্যাংলো মারাঠা যুদ্ধ:

-

ইংরেজদের আচরণ তাকে তার বৈদেশিক নীতির প্রস্তাবনা পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সংগ্রাম হিসাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় মারাঠা, নিজাম এবং ভোঁসলেকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন।

-

-

এটি মহীশূরের প্রতি ব্রিটিশদের শত্রুতা এবং উত্তর সার্কারের নিয়ন্ত্রণ লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে। এছাড়াও হায়দ্রাবাদের নিজাম মহীশূরের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের উস্কে দেন। কিন্তু হায়দার আলী কোনো মিত্র না থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ভালোভাবে সামলে নেন। প্রথম অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশদের পরাজিত করেন।

-

ফরাসি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মহীশূর মিত্র এবং ইউরোপে অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়, মহীশূরও টেনে নিয়ে যায়। এভাবে দ্বিতীয় অ্যাংলো মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে মহীশূর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পরে ফ্রান্স ও ব্রিটিশদের মধ্যে শান্তি হয়। এর ফলে মহীশূর যুদ্ধেও শান্তি আসে। কিন্তু এই যুদ্ধে হায়দার আলী মারা যান। পরবর্তীতে তার ছেলে টিপু সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে যান।

টিপু সুলতান

-

তিনি 1799 সালে ব্রিটিশদের হাতে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহীশূর শাসন করেন । তিনি ছিলেন জটিল চরিত্রের মানুষ। তিনি তরুণ ও উদ্যমী ছিলেন। তিনি সাধারণত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন। তার পিতার মত তিনি একজন মহান কৌশলবিদ ছিলেন না। মাদ্রাজ গভর্নর , লর্ড ম্যাকার্টনি, যিনি শান্তির জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি (মার্চ 1784) পারস্পরিক বিজয় এবং বন্দীদের মুক্তির ভিত্তিতে সমাপ্ত করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই চুক্তিকে ‘ অপমানজনক প্রশান্তকরণ’ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

-

টিপুর অধীনে মহীশূর একটি শক্তিশালী শক্তি হিসাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ফ্রান্স ও তুরস্কে দূত পাঠান (১৭৮৭) এবং কিছু অস্পষ্ট উৎসাহ পান।

-

নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস তার আগমনের মুহূর্ত থেকেই মনে করেছিলেন যে টিপুর সাথে যুদ্ধ অনিবার্য।

-

কোম্পানির মিত্র ত্রাভাঙ্কোরের রাজার উপর টিপুর আক্রমণ, গভর্নর-জেনারেলকে 1784 সালের পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট দ্বারা নির্ধারিত নিরপেক্ষতার কঠোর নীতি থেকে মুক্তি দেয় । লর্ড কর্নওয়ালিস পেশওয়া ও নিজামের মৈত্রী রক্ষায় কোনো অসুবিধা পাননি। এই যুদ্ধে (তৃতীয় অ্যাংলো মহীশূর যুদ্ধ, 1790-92) মহীশূর শাসক পরাজিত হন।

-

সেরিঙ্গাপটমের চুক্তি (মার্চ 1792) টিপু সুলতানকে তার অর্ধেক অঞ্চল থেকে বঞ্চিত করেছিল । চুক্তির পর, টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা পেতে মারাঠা সেনাপতি হরিপন্তের কাছে যান। তিনি তাকে সতর্ক করেছিলেন যে ইংরেজরা তাদের আসল শত্রু এবং মহীশূর নয়।

-

টিপু সুলতান ছিলেন একজন সাহসী মানুষ। তৃতীয় অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধের পরে ব্রিটিশদের দ্বারা পঙ্গু হওয়ার পরিবর্তে, টিপু পুনরুদ্ধারের অপ্রত্যাশিত লক্ষণ দেখিয়েছিলেন:

-

তিনি সেরিঙ্গাপটমের দুর্গ শক্তিশালী করেছিলেন,

-

সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে ফ্রান্সের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।

-

-

এটি ব্রিটিশদের হুমকি দেয়। ওয়েলেসলি অবিলম্বে ফরাসিদের সাথে তার সংযোগ ছিন্ন করতে এবং ব্রিটিশদের সাথে একটি সহায়ক জোটে প্রবেশের জন্য টিপু সুলতানকে ডাকেন। টিপু সুলতান ছিলেন একজন আত্মসম্মানিত মানুষ। ব্রিটিশদের দেওয়া কঠোর শর্ত তিনি মেনে নিতে পারেননি। এর ফলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত কিন্তু সিদ্ধান্তমূলক ছিল। 4 মে, 1799-এ সেরিঙ্গাপটম আক্রমণের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল। টিপু সুলতান নিজেও অ্যাকশনে নিহত হন এবং তার ছেলে আত্মসমর্পণ করেন। পুরানো হিন্দু রাজবংশের একজন প্রধান Wodeyars মহীশূর রাজা করা হয়. টিপুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পূর্ণিয়াকে কার্যত শাসক করা হয় । নতুন মহীশূর রাজ্য ব্রিটিশদের সাথে একটি সহায়ক চুক্তিতে প্রবেশ করে (জুলাই 1799) যা এটিকে কোম্পানির নির্ভরতার অবস্থানে হ্রাস করে। এইভাবে ইংরেজদের মহীশূরকে সম্পূর্ণ বশ্যতা হ্রাস করার জন্য চারটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই কাজটি এর দ্বারা সহজ করা হয়েছে:

-

কোম্পানির সম্পদ,

-

মারাঠা এবং নিজামের সংকীর্ণ নীতি যারা কোম্পানির মিত্র হয়েছিলেন,

-

-

টিপু সুলতান ভারতীয় শক্তিকে কোম্পানির অস্ত্রে চালিত করার জন্যও দায়ী ছিলেন। তার সামরিক নীতিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ । তিনি প্রতিরক্ষামূলক কৌশল এবং অবহেলিত অশ্বারোহী বাহিনীর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন যা তার পিতার প্রচারণায় সংকেত সেবা প্রদান করেছিল।

-

টিপু সুলতান ছিলেন একজন মহান শাসক যিনি তার রাজত্বের উন্নতির জন্য অনেক কষ্ট করেছিলেন। তিনি একজন ভালো শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বই পড়তেন। তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ধর্ম, ইতিহাস, সামরিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং গণিতের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বই ছিল।

প্রশাসন

-

বাবার মতো টিপু সুলতানও একজন ভালো প্রশাসক ছিলেন । তিনি তার বিষয়গুলো ভালোভাবে পরিচালনা করতেন। তিনি ধর্মীয়ভাবে সহনশীল ছিলেন এবং একটি বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন মহান উদ্ভাবক ছিলেন।

-

তিনি সময়ের সাথে পরিবর্তনের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এটি একটি নতুন ক্যালেন্ডার, মুদ্রার একটি নতুন পদ্ধতি এবং ওজন এবং পরিমাপের একটি নতুন স্কেল প্রবর্তনের সাথে প্রতীকী ছিল।

বিদেশী সম্পর্ক

-

টিপু সুলতান ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একজন মানুষ। তিনি দুনিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকতেন। তিনি ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন এবং ফরাসি বিপ্লবের ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনমে একটি ‘স্বাধীনতার বৃক্ষ’ রোপণ করেছিলেন এবং তিনি প্রজাতন্ত্রের নীতি অনুসারে আইন প্রণয়নের পক্ষেও ছিলেন ।

-

মহীশূরের জ্যাকবিন ক্লাব ছিল মহীশূরে ফরাসিদের দ্বারা গঠিত একটি বিপ্লবী সংগঠন। টিপু সুলতান একটি জ্যাকবিন ক্লাবের সদস্য হন। তিনি নিজেকে নাগরিক টিপ্পো বলে পরিচয় দেন । অনেক দেশের সাথে তার বাণিজ্য সম্পর্কও ছিল। টিপু সুলতানের অধীনে মহীশূর একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি বিশেষ করে ফ্রান্স ও তুরস্ক থেকে দূত পাঠান এবং গ্রহণ করেন।

সামরিক সংস্থা

-

ভারতীয় রাজ্যগুলির যুদ্ধপ্রবণ প্রকৃতির কারণে তাদের যে কোনো সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। ডিফেন্সই ছিল একমাত্র বিকল্প। তাই সামরিক বাহিনীকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। টিপু সুলতানের পিতা হায়দার আলী নিজে একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন এবং মহীশূরের নিরাপত্তা সর্বোত্তম উপায়ে পরিচালনা করেছিলেন ।

-

বাবার মতো টিপুও একজন দক্ষ শাসক ও সামরিক সংগঠক ছিলেন। এটি এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সাধারণ শৃঙ্খলাহীনতার দিনগুলিতে, তাঁর সৈন্যরা শেষ অবধি তাঁর প্রতি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অনুগত ছিল। তাঁর পদাতিক বাহিনী ছিল মাস্কেট এবং বেয়নেট দিয়ে সজ্জিত যা মহীশূরে তৈরি হয়েছিল । তাই অস্ত্রাগারের আধুনিকায়নের ওপরও জোর দেন তিনি। তিনি বিভিন্ন ধরনের বন্দুক রাখতেন যা চেনা কঠিন ছিল। মালাবার উপকূলকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি 1796 সালের পর একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। তার নৌবাহিনীতে নৌবাহিনীর বহর ছিল।

কৃষি

-

তখনকার দিনে অর্থনীতির প্রধান খাত ছিল কৃষি। এটি রাজ্যের রাজস্বের একটি প্রধান উৎস ছিল। প্রত্যেক শাসককে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হয়েছিল যা কৃষকদের মঙ্গল নিশ্চিত করবে এবং রাজ্যের জন্য একটি ভাল পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করবে। টিপু সুলতান এ সব বিষয়ে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি কৃষি খাতে কিছু পরিবর্তন করেছেন।

-

তিনি জায়গির দেওয়ার প্রথা দূর করার চেষ্টা করেছিলেন কারণ এর ফলে কৃষকদের পরাধীনতা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতির কারণে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিবর্তন হলো তিনি রাজস্ব বাড়ালেন রাষ্ট্রীয় আয় বাড়াতে । তৃতীয় পরিবর্তন হল, তিনি জমিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পলিগারদের বংশগত সম্পত্তি হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন।

-

যদিও তার ভূমি রাজস্ব অন্যান্য সমসাময়িক শাসকদের তুলনায় বেশি ছিল – তা মোট উৎপাদনের 1/3 ভাগ পর্যন্ত ছিল । তিনি অবৈধ উপকর সংগ্রহ পরীক্ষা করেছেন, এবং তিনি মওকুফ প্রদানে উদার ছিলেন। এর ফলে চুরি কমেছে এবং দুর্নীতিও অনেকাংশে কমেছে।

-

কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে মহীশূরের কৃষকরা ইংরেজ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের তুলনায় টিপু ও হায়দার আলীর শাসনামলে বেশি সুখী ছিল। এর সবই হয়েছে টিপু সুলতানের নীতির কারণে।

ধর্ম

-

টিপু সুলতানও তার বাবার মতো অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন । তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করতেন। তিনি কখনই তাঁর প্রজাদের উপর তাঁর ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি শ্রিংড়ি মন্দিরে দেবী শারদা মূর্তি নির্মাণের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন । এই বিখ্যাত মন্দিরটি তার প্রাসাদ থেকে মাত্র 100 গজ দূরে অবস্থিত ছিল। এছাড়াও তিনি নিয়মিত বিভিন্ন মন্দিরে উপহার দিতেন।

-

কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক এই মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং বলেন যে টিপুর ধর্মীয় স্বাধীনতা শুধুমাত্র তার এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । তার বিরুদ্ধে মালাবার অঞ্চলে ধর্মান্তরের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি ভিন্ন রাজ্যের অন্য ধর্মের লোকদের সম্মান করতেন না।

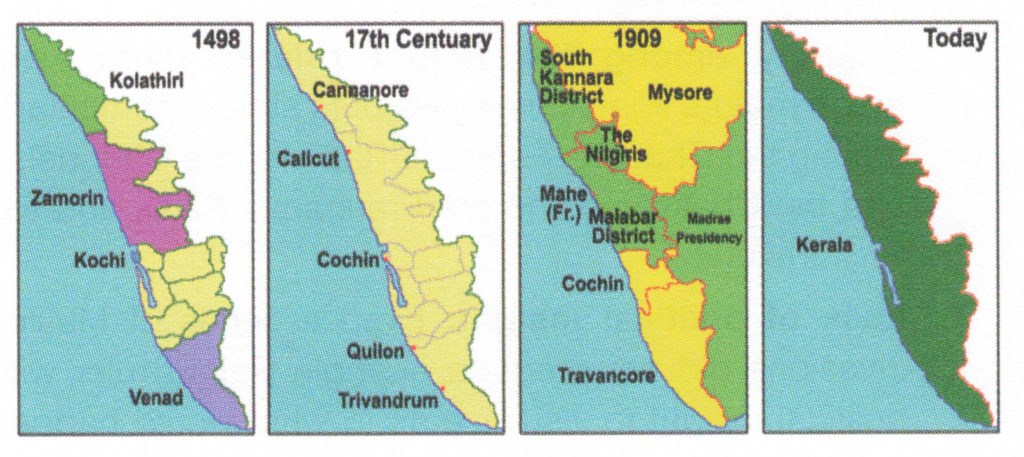

কেরালা

-

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে, কেরালা বেশ কয়েকটি সামন্ত প্রধান এবং রাজাদের মধ্যে বিভক্ত ছিল।

-

গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিল যারা

-

জামোরিনের অধীনে কালিকট,

-

কোচিন ,

-

চিরাক্কল এবং

-

ট্রাভাঙ্কোর।

-

ট্রাভাঙ্কোর

-

1100 খ্রিস্টাব্দে চেরা সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ার পর এই অঞ্চলটি অনেক রাজ্যের অধীনে ছিল। কিন্তু রাজা মার্থান্ডা ভার্মার শাসনামলে সাম্রাজ্যটি প্রাধান্য লাভ করে । তিনি 1729 সাল থেকে ভেনাদের রাজা ছিলেন।

-

তিনি অনেক ছোট রাজ্যকে একত্রিত করার জন্য সমস্ত উপায় ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের নাম ছিল তিরুভিথামকোড বা ত্রাভাঙ্কোর। বিরল দূরদর্শিতা এবং অদম্য সাহসের সমন্বয়ে রাজা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন।

-

প্রশাসন

-

রাষ্ট্রকে সংগঠিত করার জন্য এই অঞ্চলে বিরাজমান নৈরাজ্য রোধ করা প্রয়োজন ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল চেরার পতন এবং মুঘল শাসনের পতনের পর অনেক সামন্তরা তাদের শাসন ছোট ছোট অংশে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

-

তারা দরদী বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। মার্থান্ডা বর্মা একজন ভালো দূরদর্শী এবং একজন সুসজ্জিত প্রশাসক ছিলেন । তিনি সমস্যাগুলি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারপর রাজ্যকে সংগঠিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। এ জন্য প্রথমে তিনি সামন্তদের দমন করেন যারা নৈরাজ্যের প্রধান কারণ। অতঃপর তিনি অষ্টাদশ শতক অনুসারে এই অঞ্চলকে সংগঠিত করেন এবং রাজ্যের বাহ্যিক সীমানা রক্ষার জন্য পশ্চিমা মডেলে একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন।

পররাষ্ট্র নীতি

-

মার্থান্ডা ভার্মা প্রকৃতির একজন বাস্তববাদী ছিলেন । তার পররাষ্ট্রনীতির প্রতি আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি কুইলন এবং ইলায়দাম জয় করতে তার সেনাবাহিনী ব্যবহার করেছিলেন । এটি তাকে ত্রাভাঙ্কোরের এলাকা প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল।

-

সামন্ত প্রভুদের একটি ইউনিয়নকে পরাজিত করার এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর, তিনি তার 29 বছরের শাসনামলে দক্ষিণে কন্যাকুমারী থেকে উত্তরে কোচির সীমানা পর্যন্ত একের পর এক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ভেনাদের রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। এর ফলে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ট্রাভাঙ্কোর-ডাচ যুদ্ধ (1739-1753) হয়েছিল যারা এই রাজ্য এবং ট্রাভাঙ্কোরের কিছু মিত্র ছিল। 1741 সালে, ট্রাভাঙ্কোর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কোলাচেলের যুদ্ধে জয়লাভ করে, যার ফলে এই অঞ্চল থেকে ডাচ শক্তি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়।

অর্থনীতি

-

মার্থান্ডা ভার্মা অনেক সেচের কাজ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেন। তিনি বাণিজ্যিক খাত পুনর্গঠন করেন এবং মসলা ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার করেন। রাজ্যের ব্যবসায়িক পরিবেশ বাড়াতে তিনি রাস্তা তৈরি করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে ভারকালা, তিরুবনন্তপুরম এবং কোচিন থেকে জল খেলা শুরু হয়।

-

পল্লীকোন্দন বাঁধ, চাটুপুথুর বাঁধ, সবরী বাঁধ, কুমারী বাঁধ এবং চোজানথিট্টা বাঁধ, সবই নাগেরকয়েলের আশেপাশে পাজয়া নদীর উপর , তার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এখনও চালু রয়েছে। সেচ বৃদ্ধির জন্য তার প্রচেষ্টার কারণে এই অঞ্চলে ধান চাষ দ্বিগুণ হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

-

মার্থান্ডা ভার্মা পদ্মনাভপুরম প্রাসাদ সংস্কার করেন, আলাপুজার কাছে কৃষ্ণপুরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন । পদ্মনাভস্বামী মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল এবং মার্থান্ডা বর্মাও বিভিন্ন মন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

-

18 শতকে ভাষা ও সাহিত্যের একটি অসাধারণ পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। মালায়ালম সাহিত্য ছাড়াও , সংস্কৃতকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল এবং ত্রাভাঙ্কোরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে ওঠে । মার্থান্ডা বর্মার উত্তরসূরি রাম বর্মা নিজে একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচিত হওয়ায় ইউরোপীয় বিষয়ে গভীর আগ্রহ নিয়েছিলেন।

-

1763 সালের মধ্যে কেরালার প্রায় সমস্ত ছোট রাজ্যগুলি কোচিন, ত্রাভাঙ্কোর এবং কালিকট – বড় তিনটি রাজ্য দ্বারা শোষিত বা অধীনস্থ হয়েছিল।

-

মহীশূরের হায়দার আলি 1766 সালে তার আক্রমণ শুরু করেন এবং কোচিন পর্যন্ত কেরালার উত্তরাঞ্চল জয় করেন, যার মধ্যে ছিল কালিকটের জামোরিনের অঞ্চলও।

রাজপুত রাজ্য

-

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর , দুর্বল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রাদেশিক অফিসারদের দ্বারা উন্নতির নতুন সুযোগ তৈরি করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে, বেশ কয়েকটি উত্তর প্রদেশে আঞ্চলিক রাজ্যের আবির্ভাব শুরু হয়। মুঘলদের সাথে রাজপুতদের সম্পর্কের টানাপোড়েন তাদের একটি মুঘল বিরোধী লীগ গঠনের দিকে নিয়ে যায় । অজিত সিং, দ্বিতীয় জয় সিং এবং দুর্গাদাস রাঠোড় লিগের নেতৃত্ব দেন। সাইয়্যিদ ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় , রাজপুতরা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। এভাবে সাইয়্যেদ ভাইদের আমলে রাজপুতরা মুঘল দরবারে মর্যাদাপূর্ণ পদে জয়লাভ করে। এভাবে রাজপুতরা পশ্চিম উপকূলে দিল্লি থেকে সুরাট পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পায়।

-

রাজস্থানে এটি ছাড়াও, নেতৃস্থানীয় রাজপুত আমিররা সেই প্রদেশের উপর আরোপিত জটিল সাম্রাজ্যিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণগুলিকে শক্তিশালীভাবে উল্টে দিয়েছিলেন। কাছাকাছি-স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে তোলার জন্য রাজপুতরা তাদের আবাসভূমি সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা নিবেদন করেছিল। তদ্ব্যতীত, মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সমস্যায় ভারাক্রান্ত হওয়ায় রাজারা শ্রদ্ধা নিবেদন বন্ধ করে দেয়।

-

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আংশিকভাবে আওরঙ্গজেবের অধীনে শাসনামলে তাদের দেওয়া কঠোর আচরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। রাজস্থানে আওরঙ্গজেবের নির্মম প্রচারণার পাশাপাশি তার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, যার মধ্যে জিজিয়া পুনরুজ্জীবন ছিল, উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক রাজপুতদের ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছিল । তাদের প্রধানদের এবং তাদের ধর্মকে যে অপমান করা হয়েছিল এবং তাদের (রাজপুতের) দেশে আওরঙ্গজেবের অভিযানের নির্মমতা এবং অপ্রয়োজনীয় তীব্রতা এমন একটি ঘা রেখে গিয়েছিল যা কখনও নিরাময় হয়নি। রাজত্বের শুরুতে মুঘল সাম্রাজ্যের ডান হাত ছিল এমন একটি জাতি আশাহীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং অবিশ্বাস ছাড়া আর কখনও সিংহাসনে বসেননি।

অম্বরের রাজা জয় সিং (1699-1743 খ্রি.)

-

তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে অসামান্য রাজপুত শাসক। তিনি একজন মহান সংস্কারক ছিলেন এবং জয়পুরকে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের একটি সত্য জাদুঘর বানিয়েছিলেন। তিনি কঠোর স্থাপত্য নীতিতে জয়পুর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । নিজে একজন মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী , তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী এবং মথুরায় অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন । তিনি মানুষকে জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম করার জন্য টেবিলের একটি সেট তৈরি করেছিলেন।

-

তিনি ইউক্লিডের ‘ এলিমেন্টস অফ জ্যামিতি’- এর সংস্কৃত অনুবাদের পাশাপাশি ত্রিকোণমিতি এবং লগারিদমিকের উপর নেপিয়ারের কাজ করার জন্যও উৎসাহিত করেছিলেন।

রাজপুত শক্তির পতন

-

এটা ভাগ্যের পরিহাস যে রাজপুতরা যারা বিরল বীরত্ব, বীরত্ব, সাহস এবং বীরত্বের প্রতিমূর্তি ছিল তারা অনুর্বর, নিঃস্ব এবং দূরবর্তী দেশ থেকে আসা তুর্কি আক্রমণকারীদের কাছে হেরে গিয়েছিল। এই ঘটনার জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে বিস্তৃতভাবে তাদের নিম্নলিখিত সাতটি শিরোনামে বিভক্ত করা যেতে পারে: রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয়, সামাজিক, ভৌগলিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কারণ। আসুন আমরা একে একে আলোচনা করি:

-

রাজনৈতিক কারণ

-

একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অভাব: ভারতে এমন কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না যা আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় মগধ সাম্রাজ্যের মতো আক্রমণকারীদের শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রস্তাব দিতে পারত। সে সময় ভারত বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজপুত রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

-

রাজপুত শাসকদের মধ্যে অনৈক্য: রাজপুত রাজ্যের মধ্যে, বিশেষ করে চৌহান এবং রাঠোর, চান্দেল এবং চালুক্য এবং প্রতিহার, পাল এবং রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে কঠিন পারস্পরিক লড়াই ছিল।

-

রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির অভাব: এমনকি মুসলিম আক্রমণের একটি সিরিজও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একক রাজপুত শাসক তৈরি করতে পারেনি যে তাদের সকলের কী ঘটবে, এক এক করে, যদি বিদেশী অনুপ্রবেশের মুখোমুখি না হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে পরীক্ষা না করা হয়।

-

সীমান্তের অবহেলা: রাজপুত শাসকরা কোনো সীমান্ত নীতি বিকশিত করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভুলে যেতে পারেনি এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে

সীমান্ত রাজ্যগুলিকে বিদেশী সৈন্যদের অধীনে পিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারেনি।

-

সামন্তবাদ: সামন্ত প্রধানদের সৈন্যদল সংগ্রহ করে রাজপুত শাসকের সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সৈন্যরা

শাসকের চেয়ে তাদের সামন্ত প্রধানের প্রতি বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। সামন্ততন্ত্র রাজার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।

-

-

সামরিক কারণ

-

উপযুক্ত সামরিক কৌশলের অভাব: রাজপুত সৈন্যদল ডানদিকে, কেন্দ্রে এবং বাম দিকে একত্রে সমস্ত ডানা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। তুর্কিরা তাদের দুটি ইউনিট নিয়ে একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছিল- একটি উন্নত প্রহরী এবং অন্যটি রিজার্ভ। অগ্রিম পাহারা তাদের শক্তি পরীক্ষা এবং দুর্বল এলাকা খুঁজে বের করার জন্য বোঝানো হয়. রাজপুতরা তাদের সম্পদ শেষ করার পরে রিজার্ভটি যুদ্ধের ময়দানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

-

আক্রমণাত্মকতার অভাব: রাজপুতরা বেশিরভাগই বিদেশী হানাদারদের সাথে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল এবং এটি যুদ্ধ জয়ের উপযুক্ত উপায় ছিল না।

-

পুরানো অস্ত্র এবং যুদ্ধ কৌশল: রাজপুতরা বিদেশী জমিতে ব্যবহৃত সর্বশেষ কৌশল এবং অস্ত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেনি।

-

তরবারি বনাম তীরন্দাজ: তুর্কি তীরন্দাজরা তাদের ঘোড়া থেকে তীর নিক্ষেপ করা রাজপুত সৈন্যদের জন্য তাদের তরবারির সাথে তুলনার চেয়েও বেশি কিছু ছিল যা শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলেই কার্যকর হতে পারে।

-

হাতি বনাম ঘোড়া: রাজপুতরা যথেষ্ট পরিমাণে হাতির উপর নির্ভর করত। ঘোড়ার গতিবিধি এবং যুদ্ধের চিৎকারে হাতিরা সহজেই ভয় পেয়ে গেল। তারা নিজেদের শিবিরে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্য হেলপারকেলটারে দৌড়াচ্ছে। তুর্কিদের শক্তি তাদের দক্ষ অশ্বারোহী বাহিনীতে নিহিত ছিল।

-

সামরিক নেতৃত্বের অভাব: সামরিক নেতৃত্ব সাহসিকতা এবং বীরত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। রাজপুত শাসক এবং তাদের সেনাপতিদের

তাদের সৈন্যবাহিনীতে উত্সাহ সঞ্চার করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ছিল না । অন্যদিকে, তুর্কি হানাদাররা সহজেই ‘ডু অর ডাই’ যুদ্ধের চিৎকার জাগিয়ে তুলতে পারত।

-

সেনাবাহিনীতে শুধুমাত্র রাজপুতদের: যুদ্ধ করার দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র রাজপুতদের। অন্যান্য শ্রেণী উদাসীন ছিল। এইভাবে রাজপুতদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ছিল সামরিক সংগঠনের অন্যতম দুর্বলতা।

-

-

ধর্মীয় কারণ:

-

মুসলিম সেনাবাহিনীর গাজী চেতনা: একজন গাজী হচ্ছেন যিনি ইসলাম রক্ষায় নিজের জীবন দেন। মুসলিম সৈন্যদের জন্য, রাজপুতদের অর্থাৎ হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল একটি ‘জিহাদ’ (পবিত্র যুদ্ধ) – তাদের ধর্মকে রক্ষা করার পাশাপাশি তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য একটি ক্রুসেড। সৈন্যরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিশ্চিত ছিল যে তারা যদি তাদের ধর্মের জন্য মারা যায় তবে তারা জান্নাতে যাবে। তারা জয়ী হলে তাদের ধর্মের রক্ষক হওয়া ছাড়াও দুনিয়ার সব আনন্দ পেত।

-

হিন্দুদের কোন একক মতাদর্শ নেই: হিন্দু ধর্মের কোন একীভূত মতাদর্শ ছিল না যাতে তাদের একত্রে আবদ্ধ করা যায় যতটা মুসলমানদের ছিল।

-

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব: অহিংসের বৌদ্ধ ধারণা হিন্দুদের সামরিক চেতনার একটি বড় ক্ষতি করেছিল। এটি হিন্দুদের ভীরু ও শান্তিপ্রিয় করে তুলেছিল।

-

-

সামাজিক কারণ

-

ক্ষয়িষ্ণু সমাজ: জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করেছিল এবং ঘৃণা, অপমান, অসাম্য, কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতার বিষ ঢুকিয়েছিল। বরং ইসলাম ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগিয়েছে।

-

হিন্দুদের কুসংস্কার: কুসংস্কার হিন্দু ভারতের পতনের দিকে দ্বি-ধারী তরবারির মতো কাজ করেছিল। যেখানে মুসলমানরা বিশ্বাস করত যে বিজয় তাদের কাছে আসতে বাধ্য, হিন্দুরা বিশ্বাস করত যে তারা আবদ্ধ, ‘কলিযুগে’ মুসলমানদের দ্বারা জয়ী হবে, এই ধরনের কুসংস্কার হিন্দুদের হতাশ ও নিরুৎসাহিত করেছিল। মুসলিম শাসকদের দাস ব্যবস্থা: মুসলিম শাসকদের দ্বারা রক্ষিত দাসরা তাদের প্রভুদের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ পদে থাকার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারা সর্বদা তাদের প্রভুদের জন্য মরতে প্রস্তুত ছিল।

-

-

প্রশাসনিক কারণসমূহ:

-

রাজপুত শাসকরা তাদের প্রতিপক্ষের সামগ্রিক অবস্থানের সাথে পর্যাপ্তভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য একটি দক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থা স্থাপন করেনি। এটাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে কখনও কখনও রাজপুত কর্মকর্তারা বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয় কারণ তারা শত্রুর কাছে কিছু সামরিক গোপনীয়তা প্রকাশ করে।

-

-

ভৌগলিক কারণ:

-

কিছু ইতিহাসবিদ পরামর্শ দিয়েছেন যে ভারতের উত্তপ্ত জলবায়ু ভারতীয় সৈন্যদের শক্তি ও প্রাণশক্তি হ্রাস করেছে। মুসলিম সৈন্যরা শীতল অঞ্চল থেকে এসেছিল এবং অভ্যাসগতভাবে কঠোর এবং বলিষ্ঠ ছিল। তারা ভারতীয় তাপ দ্বারা বিরক্ত ছিল না কারণ তারা জলবায়ু কঠোরতার মুখোমুখি হতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাপ বা ঠান্ডা, তাদের কাছে কিছু যায় আসে না কারণ তারা সেখানে বিজয়ী হয়েছিল এবং এটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আফগান পাহাড়ের ওপারে মুসলিম শাসকদের নিয়োগের জন্য চমৎকার জায়গা ছিল। সেখান থেকে তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নিয়োগ করতে পারত।

-

-

অর্থনৈতিক কারণ:

-

তুর্কি হানাদার সৈন্যরা ভারতের সম্পদ দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল । তাই তারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করেছে। আগেই বলা হয়েছে, ধর্মীয় গোঁড়ামিও ছিল। এইভাবে দুটি কারণ একত্রিত হয়ে তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। মুসলিম হানাদারদের প্রতি মন্দিরের সম্পদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। যদিও এই মন্দিরগুলি যথাযথভাবে সুরক্ষিত ছিল না। অতএব, হানাদারদের পক্ষে এই স্থানগুলি লুণ্ঠন করা সহজ হয়ে ওঠে এবং এটি জনগণকে হতাশ করে।

-

উপসংহার

-

18 শতকের বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে , মুঘল সম্রাটের প্রকৃত শাসন শুধুমাত্র দিল্লির চারপাশে সীমিত এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

-

সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে তাদের কর্তৃত্ব জাহির করতে পরিচালিত করেছিল । তা সত্ত্বেও, মুঘল সম্রাটের প্রতীকী কর্তৃত্ব বিরাজ করে কারণ সম্রাট রাজনৈতিক বৈধতার একটি উৎস ছিল। নবগঠিত রাজ্যগুলি সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ করেনি, বরং তাদের কর্তৃত্বকে বৈধতা দেওয়ার জন্য অবিরামভাবে তার অনুমোদনের সন্ধান করেছিল। এর ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় বিরোধ দেখা দেয়।

-

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (EIC) পলাশীর যুদ্ধে (1757) সিরাজ উদ দৌলাকে পরাজিত করে। 1764 সালের বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুঘল সম্রাট কোম্পানিটিকে বাংলার দেওয়ানি অধিকার প্রদান করেন – এই অঞ্চলের প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতি বছর সংশোধিত রাজস্ব পরিমাণের পরিবর্তে কর রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার । অতঃপর, EIC ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী খেলোয়াড় হয়ে ওঠে কারণ এটি স্থানীয় বিবাদে জড়িত ছিল।

-

এদিকে, দক্ষিণে EIC এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের সাথে, 1770 এর দশকে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়েছিল। পশ্চিম ভারতে মারাঠারা এবং মহীশূরের টিপু সুলতান পরাজিত হয় এবং বিস্তার অব্যাহত থাকে । উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, উপমহাদেশের দুই-তৃতীয়াংশের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং বাকি অংশের উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ সহ EIC ছিল ভারতের প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি। S পরবর্তীকালে, এটি ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতের 200 বছরের ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করে।